-

김혜순 <<않아는 이렇게 말했다 "( , !)">>관객과 배우 2024. 8. 16. 17:17

“이것을 시라고 하면 시가 화냅니다. 이것을 산문이라고 하면 산문이 화냅니다. 시는 이것보다 높이 올라가고, 산문은 이 글보다 낮게 퍼집니다. 이것은 마이너스 시, 마니너스 산문입니다. 이것을 미시미산未詩未散이라고 부를 순 없을까, 시산문 Poprose이라고 부를 순 없을까, 시에 미안하고 산문에 미안하니까. 이것들을 읊조리는 산문이라고, 중얼거리는 시라고 부를 순 없을까, 생각했습니다. 나는 시로 쓸 수 있는 것과 산문으로 쓸 수 있는 것이 다르다고 생각해왔습니다. 그러나 이번엔 그 두 장르에 다 걸쳐지는 사이의 장르를 발명해보고 싶었습니다. 이 글은 나를 관찰하면 할수록 불안이 깊어지는 사람이 쓴 글입니다. 구태와 고독이 의인화된 그 사람이 쓴 글입니다. 그 사람을 나라고 불러본 사람이 쓴 글입니다. 이 글들은 장르 명칭이 있는 것이 아니라 저 멀리 존재하는 미지의 나라, 애록AEROK에서 가장 멀리 있는 별자리, 생각만 해도 현기증 나는 그 멀고 먼 나라, 시의 나라를 그리워하면서 쓴 글입니다. 시 같은 것도 있고, 산문시 같은 것도 있고 단상 같은 것도 있습니다. 소설을 쓰는 마음으로 시를 쓴다는 김수영의 말, 산문을 쓸 때도 자신은 시인이라는 보들레르의 말 사이의 길항을 붙들고 쓴 글입니다. 쓰는 동안에 거룩함이라는 쾌락, 연민이라는 자학, 건전함이라는 기만에만은 빠지지 말자고 다짐했습니다.”(‘마지막 말’에서)

「미나리 흔들기」

봄이 오면, 봄이 오는 기색이라도 보이면. 수레에 미나리를 하나

가득 담아 차디찬 개울에 가서 씻고 싶다.

손이 빨갛게 되도록 개울물이 차가워도 좋겠다. 푸른 잎을 물속에

넣고 흔들어보고 싶다.

부슬비가 조금 내려도 좋겠다.

멀리서 자동차 지나가는 소리가 들려도 좋겠다.

머리가 다 젖어도 좋겠다.

강둑에 검은 염소가 미친 여자를 바라보듯 않아를 바라보고 서 있

어도 좋겠다.

그냥 않아는 초록색 이파리들을 물속에 넣고 마구 흔들어버리고

싶다.

그렇게 지나가버린 처참한 올해를 씻어버리고 싶다.

거대한 침묵처럼, 그 속에 아무것도 들어 있지 않은 것처럼 지나

가며 우리를 위장하던 시간의 잔인을 씻어버리고 싶다.

파르르파르르 떨리는 봄의 눈썹을 그렇게 눈물처럼 맑은 물에 씻

고 싶다.

얼음 속에 감추어두었던 불확실성을 그렇게 씻어내고, 채반 가득

히 올린 싱싱한 초록 세상을 맞이하고 싶다.

뭐하세요 물으면 미나리 씻어요! 하면서 눈물 그렁그렁한 눈을 들

어 지나가는 사람에게 대답하고 싶다.

새 봄이 오면.

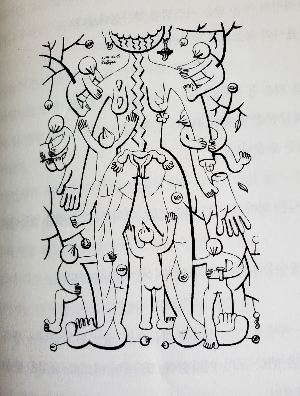

↑이 피 그림 「시는 한 그루 나무」

한 편의 시는 한 그루 나무와 같다.

시에는 한 개의 굵은 통뼈가 있고 한 개의 보이지 않는 뿌리가 있다.

통뼈가 두 개인 나무는 없는 것처럼 시 한 편은 한 개의 통뼈에서

뻗어나간 가지들로 구성된다.

그리고 그 가지들에 붙은 무수한 이파리들이 나무의 결을 이룬다.

그 한 그루 나무는 땅에 몇백 년 붙박인 채 아무것도 안 본 체한다.

다 보고도 모른 체한다.

세상의 모든 나무를 설파하라 설파하라 강요받을 때에도 시는 한

그루 나무만 말한다.

그렇다고 그 나무의 전 생애를 말하는 것이 아니라 그 나무의 한

순간을 말한다.

시는 나무 한 그루의 한순간에 세상의 모든 ‘나무’를 잡았다 놓는다.

시는 세상을 한 그루의 나무처럼 고립시킨다.

물론 그 순간 세상에는 그 나무 한 그루만 살아 있는 것 같다.

「아버지가 자란다」

어두 컴컴한 방에서 아버지가 주무신다.

아침 드시고 주무시고 점심 드시고 주무시고, 저녁 드시고 주무신다.

않아는 방문을 열어보고도 아버지가 계시다는 걸 종종 잊어버린다.

아버지는 이불 속에서 몸을 웅크리고 있다.

마치 가구처럼, 이불 보따리처럼.

운명을 다 써버렸나보다.

정년 퇴임하시고부터 아버지가 거꾸로 자란다.

언젠가는 청년이더니 이제는 엄마 치맛자락에 매달린 소년이다.

아니다. 성별을 초월해서 남자인지 여자인지 모르겠다.

점점 귀여워져서 턱받이라도 해드려야겠다.

누가 아버지에게 이런 인생을 드렸나.

손이 크고, 발이 크고, 키도 크던 아버지.

단상에 올라가면 더 커지던 아버지.

아버지는 왜 보따리가 되었나.

스스로 네 귀퉁이를 묶어 버렸나.

'관객과 배우' 카테고리의 다른 글

짜장면의 힘/정호승 (1) 2024.07.22 사랑방 손님보다 더 반가운 (0) 2024.07.21 이병률/마음의 기차역 (0) 2024.07.09 시바타 도요/약해지지 마 (0) 2024.07.02 6월의 오후, 모감주나무꽃 같이 (2) 2024.06.26